臨床美術ってなに?

こんにちは!

今回は、国分中央病院の通所リハビリテーション(デイケア)で

取り入れています、「臨床美術」についてのご紹介です。

臨床美術ってなに?…初めて耳にする方も多いのでは

ないでしょうか。臨床美術とは、絵を描いたり、ものを

作ったりという創作活動が脳の働きを活性化させて、

高齢者の認知症ケアに効果があるのではないかという

発想から開発された、1996年に誕生した比較的新しい

取り組みです。専門知識を持った臨床美術士が、参加者

お一人お一人の個性や状態に合わせて、その人の意欲

と潜在能力を引き出していく独自のプログラムとなってい

ます。現在では、発達が気になる子どもへのケアや小学

校の授業、社会人向けのメンタルヘルスケアなど、幅広く

取り入れられているようです。

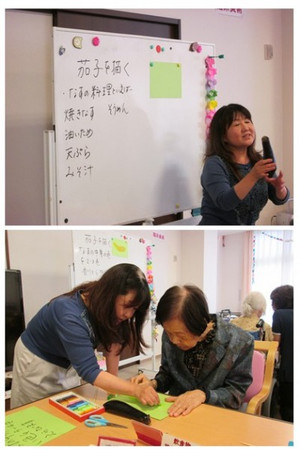

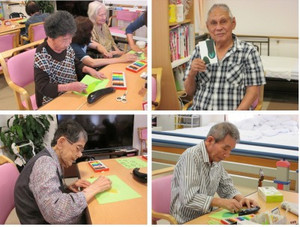

国分中央病院では月に1回、第2木曜日に臨床美術士

の先生をお招きし、通所リハ利用者様への取り組みを

行っています。「むずかいしいな~」「楽しいよ」「絵は苦

手なのよ~」など反応は様々ですが、先生のほか職員

もお手伝いし、それぞれに作品を完成させ、最後に参

加者全員で鑑賞会を開きます。「苦手だ」とおっしゃって

いた方も最後にはご自分の作品に満足され、お持ち

帰りになられます。

見学も随時受付けておりますので、どうぞお気軽に

お問い合わせください。

お問い合わせ先:国分中央病院/通所リハビリテーション(担当:假屋)TEL:0995-45-3085